もう一点、ATカートリッジで気づくことは、カンチレバーが長目。AT 33シリーズでは、寄生振動のダンプ策として金プレーティングしています。これは高域帯の波形をなぞるには都合良さそうですが、低域パワーを拾い上げるには不都合のように感じます。

当時の国産audio器機のトレンドとして、高域の伸びと分解能向上の2点が課題で、紙コーンからハードドームやカーボンファイバーコーンに変化し、これら素材の特性を十分に発揮できていなくとも、新素材のアピール合戦の様相がありました。AT社はその先端の一つでしたし、AT-ART1等はそのような新素材の集合体のようなプロトタイプだったのでは、と云う気がします。試聴体験がないので想像ですが、果たして快い音楽を奏でるモデルだったろうか? 当時、自分はYAMAHA MC-1000 2本目を使用していました。

それらの国産audioの音質トレンドに影響を与えたのは、あるいは江川氏の好みとか評価も無視できなかったか、この上を行った長岡氏や、何でもブチルダンプの金子氏とか、おもしろくも愉快な時代、私もそれに踊って無駄な大枚叩いたかな? 我れ関せずと誇り高く信じる路線を守ったVICTORは、やはりただ者ではなかった気がします。ドスの利いた低域に拘って高価格維持したのはACROTECのようで、PCOCC素材と最適ハイブリッドすると実に良い感じになります。

これら国産勢に対して、ortofonは正反対の路線と云うか、低域肥大傾向をかたくなに守ってアナログの伝統を死守?(笑) おりしもバブルまっただ中、ortofon Japanと同和鉱業の開発した高純度素材が、本家ortofonの方向を変えて再評価されましたが、ZONOTONEに人材・資材・技術とも流失で苦しくなったようにも見えます。

現在ロックからクラシックまでのジャンルを、カートを変え接続器機を替えて試聴していますが、素材特有の音質、帯域バランス、低域特性と高域特性を決める、そのバックボーンにある設計者の思想はどんなか?

たとえば、カートリッジのカンチレバー素材も、ダイヤモンド以外は揃って、ルビー・サファイヤ・ベリリウム・ポロン・硬質アルミまで、それらの素材による影響効果より、設計者の音楽嗜好と再生哲学がより大きく影響するように感じます。AT製品は、トータルとしてめざす再生思想より、素材へのこへのこだわりが優先しているように感じます。

27th.Dec.'14

現時点で、もっともアナログカートリッジを量産し、貢献しているメーカーはaudio-technicaである、と云っても過言ではないでしょう。しかし、果たしてAT社が生産したあまたのモデルの中で、ネオ・ヴィンテージに値するのは……、問われると答えに窮します。なぜなのか? PCOCC素材に拘ったことが、一つの要因ではなかろうか、と考えます。数少ない世界的カートリッジメーカーの技術と、その時代背景、素材に関わる私的考察とインプレッションです。

70年代、当時主流の器機には焦点の甘さがあったのに対して、ヤマハSPの硬質ドーム振動板開発以降、輪郭の際だった先鋭さが高く評価され、PCOCC導体もその路線上で現れました。ヒアリングすると高域の鮮明さと音圧によって帯域全体のバランスが崩れ、低域が出ないように感じられます。AT社のカートに共通の音質として、帯域全体の均質感に欠けます。数年前、工房立ち上げに際して複数メーカーと話す機会があり、地元営業所との会話でこの素材の音質問題を突いたところ、AT社自ら気づいているようで、違う導体に脱却すると告げられました。新素材開発は、導体素材メーカーとaudioメーカーが提携していますから、問題に気づいてもおいそれとは変えられない事情があったのでしょう。ともかく、PCOCC単結晶は、ケーブル自体の振動減衰が小さいのかハイ上がりで神経質な音質傾向、最近になってPC-Triple C導体へと展開して解決しようとしているようです。

同素材を開発したFURUKAWAは早くからこの欠点に気づいたようで、帯域バランスを整える導体構造に力を入れたようですが、やはり基本特性が勝っていて、カートリッジに手をつけなかったことは幸いか。結晶並びと結晶境界をテーマとしたFURUKAWAと、Cu純度をテーマとした同和鉱業導体の音質差は、何度も試聴して好みか否かの評価で決定的に異なります。音質の好みは、たぶんに高域特性に関わり、小電力でも導体構造による高域情報量変化は大きく、聴感上の帯域バランスは崩れます。この点、低域ではあまり大きく影響しません。

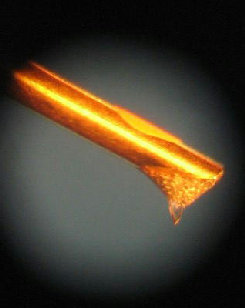

過去に使用したAT-33 VTG の

カンチレバーとスタイラスチップ形状。